研究発表

研究発表会

急激に変わる社会に対応する

力を養います。

生徒一人ひとりが授業を通して学んだ事、興味を持った事柄・テーマを選び、自らの手で研究し、掘り下げることで知識・思考を深めます。

研究内容と自分の見解を論理的にまとめ、人前で伝えられる力を養い、来たるべき社会の変化に対応できる「自ら課題を設定し、解決していく力」を育みます。

全発表ライブ配信

生徒の発表は各家庭にYouTubeでライブ配信されます。応援する家族全員が視聴可能です。録画されているので、振り返りにも便利です。

研究テーマ

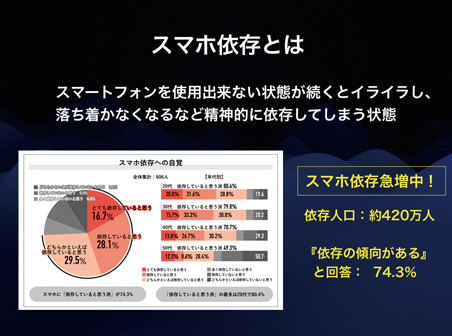

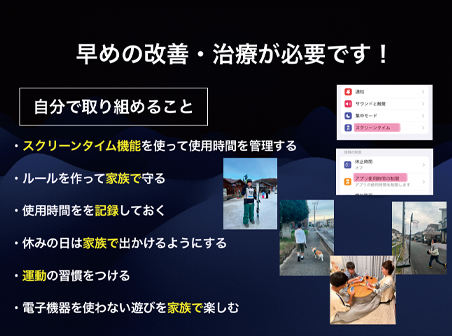

『スマートフォン依存症』 (発表者:中1新居拓実)

僕は、普段から電子機器を使う機会が多く、中でもスマホやタブレットは生活していく上で欠かせないものになっています。僕自身、動画やゲームをすることも多く、依存傾向にあるのではと思い、このテーマを選びました。Googleスライド作成において、見やすくするために資料を多く取り入れ、できるだけ文字を減らし、スマホ依存に関するアンケート結果や依存症と脳の関係を示す図などを活用しました。さらに、聞いている人にもスマホ依存チェックを行なってもらい、自身の依存度を確認してもらうという、参加型のプレゼンテーションを心掛けました。初めての研究発表会で緊張しましたが、担当の先生が丁寧に指導してくれたおかげで、自信を持って発表することができました。その結果、奨励賞をいただけて、とても嬉しかったです。来年度の研究テーマもすでに決定しており、より見やすく、分かりやすいプレゼンテーションを目指して取り組みたいと思っています。

発表者:中1新居拓実

△新居さんのプレゼンテーション資料(一部)

-

宇宙と空のさかいめは?

-

風はどこから来るのか

-

貨物鉄道は何を運んでいるのか?

-

アサリとハマグリの違いとは

-

人の感情と脳の関係

-

人が集中するためには

-

深刻な海洋汚染

-

梅による健康生活

-

無回転について

-

徳之島はなぜ世界自然遺産になったのだろうか

-

鉄道のブレーキの動力とモーター

-

ガラスの種類の違い

-

オニヤンマはどんな昆虫なのか?

-

音の不思議

-

どうして石垣が造られたのか

-

トマトが赤い理由

-

なぜ天気は変わるのか?

-

なぜ英語は世界共通語となったのか

-

ハリーポッターとファンタスティックビーストのCGについて

-

ディズニーはなぜ人を魅了しているのか?

-

なぜ好きなものができるのか

-

和食

-

言語を覚えるためには

-

色彩の心理学パート2

-

私の感覚と黄金比

-

オリンピックの歴史

-

永久欠番

発表までの流れ

| 6月 | 仮テーマを決める |

|---|---|

| 7月 | 参考文献を探す |

| 夏休み | 文献読み込み |

| 9月 | 中間発表(壁新聞づくり) |

| 10月・11月 | 研究の深化 |

|---|---|

| 12月 | 発表に向けたワークシート作り |

| 1月・2月 | Googleスライド完成 |

STUDENT VOICE

プレゼンテーション能力と広がった自分の可能性

研究発表会で私が選んだテーマは、1年生のときは「ブルーライトについて」、2年生のときは「深刻な海洋汚染」でした。私は発表する時、スライドの見やすさ、目線、間、そして聞いている人にどれだけ伝わるかを大切にしながら、準備に時間をかけました。おかげで優秀賞をいただくことができました。それぞれの発表テーマが異なることで、興味のなかったことや知らなかったことへの気付きが増え、必然的に学ぶことができます。プレゼンテーションはこれからあらゆる場面で必要になると思うので、この経験を将来に活かしていきたいです。